许多外贸公司将海关数据软件视为开发客户的“神器”,但在实际应用中,它们往往会发现一系列令人头疼的缺陷。如果中小企业将海关数据作为唯一的、主要的客户开发手段,并投入与其规模不匹配的巨额资金和人力资源,那么这无疑是一场高风险的战略误判,极可能导致企业在竞争中“失血”而亡。与其说是“自杀”,不如说这更像是一场 “不对等的豪赌” 。

在这场赌局中,中小企业押上的是自己最宝贵的筹码——有限的资金和精锐的团队,而赢面却微乎其微,原因如下:

-

资源错配的“慢性失血”

如果将这些缺陷系统性地总结出来,可以主要归结为以下五大层面:

外贸公司使用海关数据拓展客户的五大核心缺陷

海关数据软件提供的信息,如同冰山一角,虽然珍贵但远非全貌。过度依赖或错误使用这些数据,不仅会导致效率低下,更可能错失良机,甚至做出错误的商业决策。

缺陷一:信息维度单一,缺乏决策深度

这是最根本的缺陷。海关数据主要提供的是“过去式”的、基于“货物”的交易记录,而客户开发需要的是“进行时”的、基于“人”的决策信息。

-

历史滞后性: 数据通常有1-3个月甚至更长的延迟。你看到的是客户上个季度的采购记录,但无法知晓他们下个季度的采购计划。市场瞬息万变,等你联系上时,客户的采购周期可能早已结束,或已被竞争对手抢占先机。

-

只见货物,不见“人”与“动机”: 数据告诉你客户买了什么、数量多少、从哪里买。但它无法告诉你:

-

为什么采购? 是测试新品,还是补充库存?是旧供应商出了问题,还是接到了一个新项目?

-

决策者是谁? 联系人是采购经理、老板还是技术部门?他们的性格、偏好和痛点是什么?

-

满意度如何? 他们对现有供应商是否满意?是否存在价格、质量或交期方面的不满?

-

-

缺乏商业背景: 你无法从数据中看出目标公司的财务状况、市场声誉、未来的发展战略以及内部的权力结构。这些才是决定合作能否成功的关键。

缺陷二:关键联系信息缺失或无效,沟通壁垒高筑

获取公司名称只是第一步,找到对的人并建立联系才是真正的挑战。

-

核心决策人信息屏蔽: 海关数据中的联系信息通常是进口商的公司名称和地址,极少能提供具体采购决策人的姓名、直接电话或邮箱。这意味着你仍然需要耗费大量精力通过LinkedIn、官网、电话总机等渠道去“猜”和“找”,效率极低。

-

信息过时与干扰: 即便软件提供了部分联系人,也可能因人员变动而失效。更重要的是,你找到的邮箱可能是公共邮箱(如info@, sales@),这些邮箱通常由初级员工管理或被大量垃圾邮件淹没,你的开发信很难到达决策者手中。

-

沟通渠道单一化: 过度依赖从数据中推导出的“线索”,会导致销售团队陷入“广撒网”式邮件的陷阱,缺乏针对性的、多渠道(如电话、社交媒体、线下拜访)的组合沟通策略。

缺陷三:竞争态势误判,陷入红海价格战

海关数据是一把双刃剑,你能看到的信息,你的竞争对手同样能看到。

-

透明化竞争: 当你发现一个“完美”的潜在客户——采购量大、价格好,这通常意味着有成百上千个竞争对手也发现了同一个目标。你瞬间被卷入一场激烈的价格战和资质比拼中,成功概率大大降低。

-

对现有供应商的误读: 你只能看到客户的上一个供应商是谁和交易价格,但无法理解他们合作的深度。也许他们的合作基于多年的信任、共同的技术开发,或者是集团内部的关联交易。仅凭价格优势去切入,往往会被视为“搅局者”而非“合作伙伴”,难以建立长期关系。

-

忽略隐性竞争者: 数据无法显示那些尚未通过海关数据体现的、正在与客户接洽的潜在竞争者,让你在谈判中处于信息不对称的劣势。

缺陷四:数据解读能力要求高,易导致战略误判

原始数据需要专业的分析和解读,否则极易产生误导。

-

采购模式误读:

-

将“多源采购”误读为“寻找替代”: 一个客户同时从多个供应商处采购同种产品,可能是一种稳定的供应链风险分散策略,而非对现有供应商不满。盲目切入可能徒劳无功。

-

将“一次性采购”误读为“长期需求”: 某个月突然出现的大额采购,可能是客户的特殊项目或一次性订单,误判为长期需求会导致后续跟进资源的浪费。

-

-

价格分析陷阱: 海关申报价值受多种因素影响(如贸易术语、品牌、交易条件等),不能简单地将其等同于产品的出厂单价。以此为依据去报价,很可能严重偏离市场实际,要么报得太高失去机会,要么报得太低损害利润。

-

需求真实性偏差: 数据反映的是“已发生的”需求,但无法预测新兴的、潜在的需求。过度关注数据,可能会让你错过市场下一个增长点。

缺陷五:成本与回报失衡,资源分配低效

对于中小型外贸公司而言,这是一笔需要精打细算的投资。

-

高昂的订阅费用: 功能全面的海关数据软件价格不菲,对于预算有限的公司是一笔不小的固定开支。如果使用不当,投资回报率会非常低。

-

时间与人力成本: 筛选数据、寻找联系人、撰写开发信、跟踪跟进……这一整套流程需要投入大量的时间和人力。如果转化率不高,这些沉没成本会拖累公司的整体运营效率。

-

机会成本巨大: 将优秀的业务员束缚在无休止的数据筛选和低效邮件轰炸上,使他们没有时间去深耕行业、研究产品、参加展会、进行有价值的客户关系维护,这无疑是巨大的机会成本。

结论1:海关数据为何不适合中小企业?核心困境与战略转向

对中小企业而言,海关数据看似是外贸拓展的“金矿”,实则是一个消耗最宝贵资产——人力和时间——而回报渺茫的陷阱。本质上,是责任的帅锅,没有经过深度思考。 这是一个习惯带来的惯性 - 我不需要承担任何责任,就可以做的选项。大家都在用海关数据,我用就好了。 如果错了,不是我选择错了。是团队没有用好。

1. 致命消耗:在数据沼泽中透支精锐战力

海关数据并非即插即用的解决方案,它需要投入大量人力进行漫长的数据清洗、目标筛选、联系人挖掘和初步触达。这意味着,您最精锐的业务开发人员,本应用于深入市场研究、打磨方案、与潜在客户建立信任关系,却被牢牢束缚在低效、重复的数据处理工作上。这种对核心人力资源的巨大机会成本,是任何中小企业都无法承受的战略浪费。

2. 竞争红海:数据透明化带来的残酷搏杀

海关数据并非独家秘钥,你的竞争对手同样能看到这些信息。当一个优质采购商出现时,往往意味着它正被数百个供应商“轰炸”。中小企业一旦被卷入这场由价格和规模主导的混战,其有限的谈判能力极易被边缘化,最终陷入“投入大量人力筛选、联系,却收效甚微”的恶性循环。

3. 战略误导:追逐过时订单与忽视自身定位

数据的“历史滞后性”会使企业的营销策略始终处于被动反应状态。业务团队耗费大量时间追逐已发生的订单,而非前瞻性地布局未来需求,这导致企业无法根据自身产品优势主动定义客户,从而丧失了打造核心竞争力的机会。

建议:如何正确使用海关数据?

海关数据绝非无用,但它应该被定位为一个高效的“线索发现与验证工具”,而非“客户开发的全能解决方案”。

-

定位为“侦察兵”,而非“主力军”: 用它来快速发现行业趋势、寻找潜在的目标客户群、验证客户提供信息的真实性。但它不能替代深入的客户研究和人性化的沟通。

-

与其他工具结合使用: 将海关数据与Google搜索、LinkedIn、企业数据库(如ZoomInfo)、行业展会名录等结合,构建一个立体的客户画像。

-

重在分析与解读: 培养业务员的数据分析能力,学会从采购频率、供应商变化、产品细分等维度判断客户的真实状态和潜在需求。

-

作为沟通的“破冰点”: 在联系客户时,可以巧妙地提及“我们关注到贵司在XX产品上有稳定的进口需求”,以此展示你的专业和用心,但后续的沟通必须迅速转向为客户提供解决方案和价值。

中小企业的战略转向:从“数据狩猎”到“价值农耕”

因此,中小企业必须停止在数据红海中消耗性的“狩猎”,转向在细分领域进行“价值农耕”。

- 将人力投入高价值活动:让业务人员从海量数据中解放出来,深耕内容创作、社交媒体互动、社群运营,与潜在客户建立信任关系。

-

聚焦个性化开发:利用公开渠道,结合对行业的深度理解,主动研究并个性化接触潜在客户,这种“狙击手”式的开发,成功率远高于数据“散弹枪”。

-

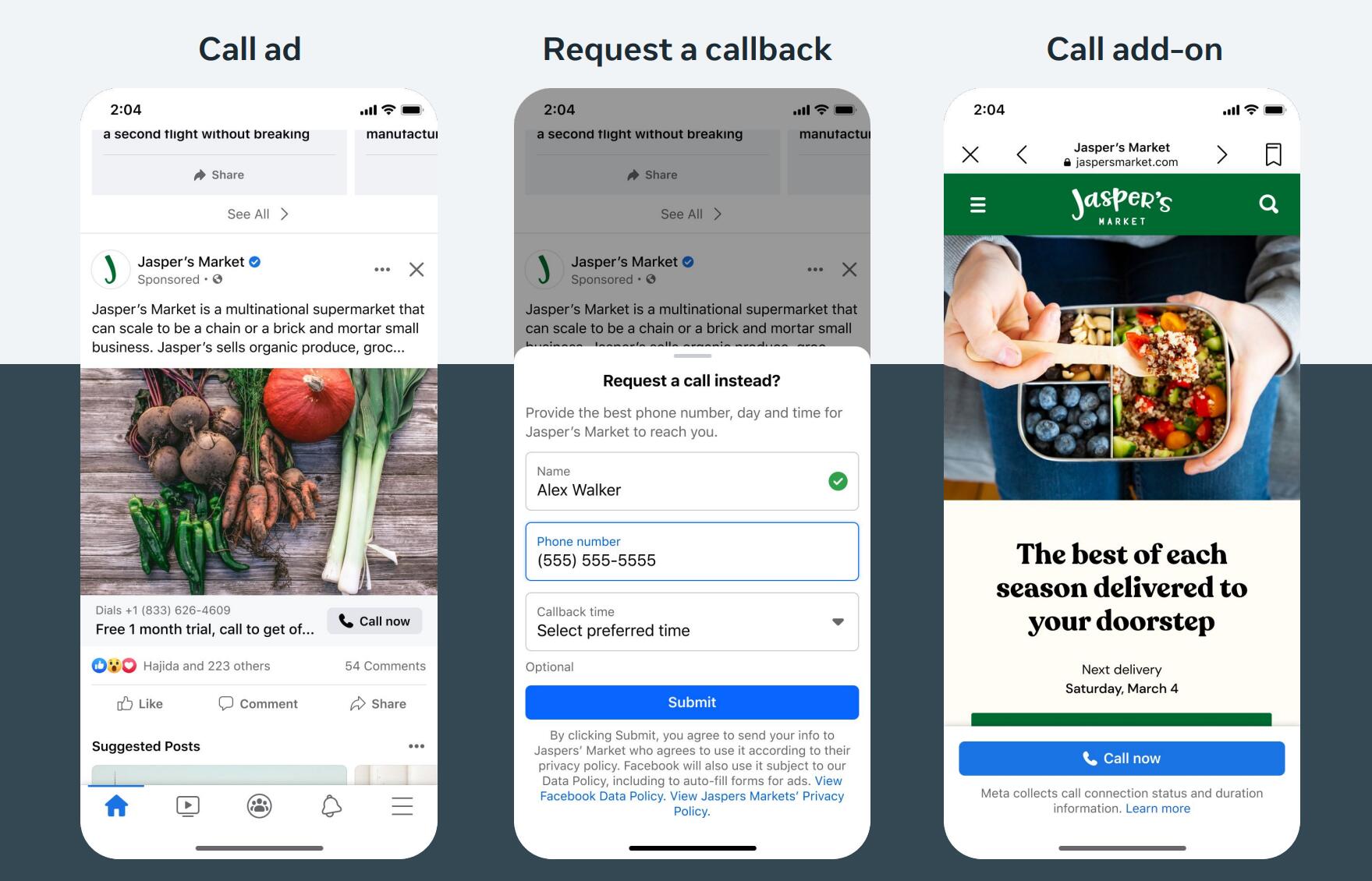

善用轻量级营销工具:投资于邮件营销、SEO和社交媒体广告,这些工具能系统化地吸引流量,并将人力资源集中于转化环节,效率更高。

-

布局主动式内容获客: 通过创建高质量的行业博客、解决方案白皮书或短视频内容,并针对目标关键词进行搜索引擎优化。这能将处于“信息搜集”阶段的潜在买家直接转化为网站询盘,其核心优势在于所获客群精准度极高,极大降低了后续销售的沟通成本,实现了从“寻找客户”到“被客户找到”的范式转变。

- 部署智能化即时互动: 在官网及关键页面部署AI聊天机器人,提供7x24小时的产品咨询、报价引导与线索筛选服务。此举不仅能捕捉所有非工作时间的流量价值,更能通过预设的自动化问答,高效完成初级答疑与客户分级,从而将人工客服从重复性工作中解放,专注于高意向客户的深度跟进,实现人机协同的效率最大化。

结论:对于中小企业,人力和时间是比资金更稀缺的战略资源。海关数据模式本质上是一种高消耗、低效率的资源错配。将精锐力量投入到能直接创造价值和建立信任的活动中,才是更具性价比和可持续性的成长路径。

总而言之,外贸公司需要清醒地认识到,客户是基于信任和价值而合作的,而不是基于数据被找到的。 海关数据软件能帮你打开一扇门,但能否登堂入室,取决于你门后的真功夫——你的产品、你的服务、你的专业以及你与客户建立连接的能力。